-

新潟の成り立ち

新潟市は、信濃川と阿賀野川の河口に位置する「みなとまち」として古くから発展してきました。江戸時代には北前船の日本海側有数の寄港地として重要な交易拠点となり、新潟港を中心に米や海産物などの物流が盛んに行われました。

そして、北前船で栄えた新潟は、明治時代に開港5港の1つとして国際貿易港に指定され、たくさんの人やモノが行き交い、さまざまな文化が花開き、新潟の街を彩りました。

現在も古町芸妓や料亭などの当時から続く風情が残る街並みや、佐渡島への玄関口であるなど、みなとまちの歴史をいまに伝えています。NIIGATA

-

会津の成り立ち

会津若松市での人の営みは、猪苗代湖北西畔で使用された石器は発見されたおよそ3万2千年前から始まりました。

以降、厳しくも豊かな自然環境とその中で育まれた風土の中で各時代に築いてきた数々の建造物や様々な工芸技術、多様な伝統芸能や食文化などが発展・継承されてきました。

日本近代化の大きな節目であった戊辰戦争では、徳川家への忠誠を貫き、大きな役割を果たしました。その後、先人たちのたゆまぬ尽力により、福島県初の市制を施行するなど復興を重ね、数度の市町村合併を経て、現在の姿となりました。

城下町会津若松は、街のいたるところに今なお残る武士社会の名残と出会えるサムライシティです。AIZU

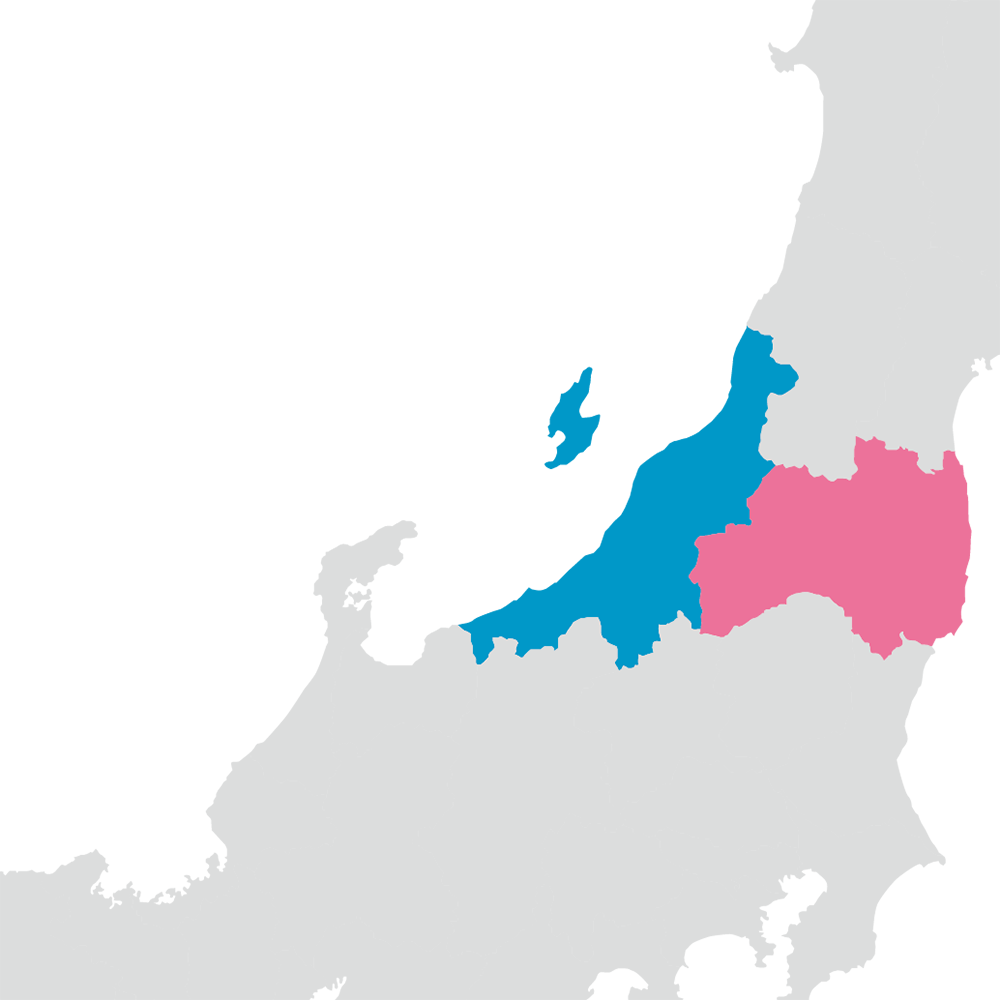

二市のつながり

新潟市と会津若松市は、江戸から明治時代にかけての北前船の就航により、阿賀野川・阿賀川を通じて物資や人の往来といった交易が盛んにおこなわれていました。交流は縄文時代にさかのぼるともいわれており、阿賀野川・阿賀川の流域では似た形の縄文土器が発見されているなど、古来より物流があったことがうかがえます。また、二市はともに降雪地帯で、お米が豊富にあり、良質な水もあることから、古くから発酵食が暮らしに根付いています。それぞれが工夫と趣向を凝らして作ってきた発酵・醸造食品は地元民のみならず旅行者にも愛されています。